- Blog

14/08/2025

Les souris représentent l’espèce la plus utilisée à des fins scientifiques. Ces petits rongeurs sont fréquemment inclus dans le processus de développement des médicaments. Durant la phase préclinique, des maladies sont induites chez les souris afin de leur administrer des candidats médicaments et de mesurer les effets thérapeutiques et indésirables. Que ce soit pour induire des maladies ou pour tenter de les soigner, il faut administrer des substances aux souris. Les voies d’administration sont nombreuses et doivent être sélectionnées avec soin, d’abord en fonction de critères scientifiques (quel est le diluant, quelle quantité doit être administrée, quelle voie est prévue pour le médicament final, …), puis en fonction de critères éthiques (quelle voie est la moins dangereuse, douloureuse, stressante pour l’animal). Ci-dessous, le tableau 1 présente une liste non-exhaustive des voies d’administration pouvant être utilisées chez la souris (les sources utilisées proviennent notamment du NC3R, du FC3R, du chapitre 32 du livre « The laboratory mouse » (Hedrich, 2004) et de (Turner et al., 2011)).

La hiérarchisation entre le choix scientifique et le choix éthique s’explique simplement par le fait que si le choix éthique était prioritaire, nous n’aurions plus recours aux animaux à des fins scientifiques.

A TransCure bioServices, nous développons régulièrement de nouvelles procédures pour utiliser la plus grande variété de voies d’administration, afin de toujours sélectionner la plus pertinente scientifiquement et éthiquement. Nous prenons soin des animaux, mais aussi des techniciens en sélectionnant les voies qui ont le moins d’impact psychologique (la voie rétro-orbitale est très rarement utilisée, uniquement dans les cas où une justification scientifique prouve qu’elle est la plus adaptée).

Tableau 1 : Liste non exhaustive des voies d’administration et de leurs caractéristiques. La colonne relative à l’anesthésie ne reflète pas une considération éthique, mais uniquement pratique : elle indique si la voie d’administration peut être techniquement réalisée sans anesthésie.

Le choix scientifique :

Lorsqu’une substance doit être administrée, elle peut avoir différents objectifs :

L’administration d’une substance peut aussi être soumise à des contraintes scientifiques :

L’article de Morton et collaborateurs présente une checklist dans sa table 1 pour anticiper les difficultés pouvant apparaitre lors d’une étude (objectif scientifique ; voie d’administration ; caractéristiques de la substance à administrer ; caractéristiques des animaux ; …) (Morton et al., 2001).

Le choix éthique :

Si les objectifs et les contraintes scientifiques permettent d’utiliser plusieurs voies d’administration, le choix peut se faire en fonction de la douleur et du stress engendré, ainsi que du danger pour l’animal.

La douleur en fonction de la voie d’administration :

Certaines voies d’administration sont plus douloureuses que d’autres (par exemple, la voie intramusculaire est plus douloureuse que la voie sous-cutanée).

Les voies les plus douloureuses ne sont pas forcément les plus invasives (dans le sens d’une lésion tissulaire) : le gavage et la voie intratrachéale ne sont pas invasives mais irritent l’œsophage et la trachée.

Des analgésiques locaux peuvent être utilisés pour limiter la douleur dans certains cas. L’administration intratumorale est douloureuse, un analgésique local peut être utilisé par voie transcutanée pour limiter la douleur.

Le stress engendré en fonction de la voie d’administration :

Une contention, plus ou moins stricte et plus ou moins longue, peut être nécessaire pour certaines voies d’administration. Le lieu de l’administration peut être plus ou moins stressant pour l’animal.

De la tête aux pieds / des oreilles à la queue :

Les manipulations qui nécessitent un acte invasif sur ou autour de la tête des souris sont considérées comme plus stressantes que celles qui ciblent les parties du corps plus éloignées de la tête. Ce sont notamment les comparaisons des voies de prélèvement sanguin qui soutiennent cette information (NC3R blood Sampling, (Whittaker & Barker, 2020)). Cette considération peut s’appliquer aux voies d’administration intraveineuse où plusieurs sites sont possibles : rétro orbital et veine de la queue. Il vaut mieux utiliser la veine de la queue selon ce principe.

Liberté de mouvement :

Pour réaliser une administration, les animaux doivent parfois être restreints dans leurs mouvements avec une grande variété de contraintes (Hedrich, 2004) (voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.) :

Figure 1 : Exemples de types de contention et de voies d’administration associées.

Plus la restriction va être importante, plus le stress ressenti par l’animal sera élevé.

Les risques d’erreur en fonction de la voie d’administration :

Les voies d’administration sont plus ou moins dangereuses pour l’animal. Si un geste est mal réalisé, il peut entraîner des conséquences scientifiquement importantes et / ou des conséquences éthiques importantes (voir Tableau 1 et Tableau 2). Nous avons choisi de différencier les conséquences éthiques et scientifique, bien que ces deux concepts soient liés. En effet, chaque conséquence éthique va entraîner une répercussion scientifique à cause de l’impact physiologique de la douleur et du stress, mais aussi en cas d’euthanasie pour raison éthique des animaux (diminution de l’effectif). Le risque de mal réaliser ce geste dépend également des procédures et peut être réduit en utilisant une anesthésie générale.

Tableau 2 : Liste non exhaustive des voies d’administration, du risque d’erreur et des conséquences scientifiques et éthiques en cas d’erreur ; les sources utilisées proviennent notamment du NC3R, du FC3R, du chapitre 32 du livre « The laboratory mouse » (Hedrich, 2004) et de (Morton et al., 2001; Turner et al., 2011).

L’utilisation d’une anesthésie générale peut permettre de limiter les risques d’erreur pour certaines administrations qui peuvent être dangereuses pour l’animal, par exemple l’administration rétro-orbitale peut être réalisée sur un animal vigile ou anesthésié, le risque d’abimer l’œil est plus restreint avec l’anesthésie.

Tableau 3 : Exemples de méthodes d’administration en fonction du risque d’erreur et de l’importance des conséquences (éthiques et scientifiques) d’une erreur.

Autres éléments à prendre en compte :

Changer régulièrement d’aiguille :

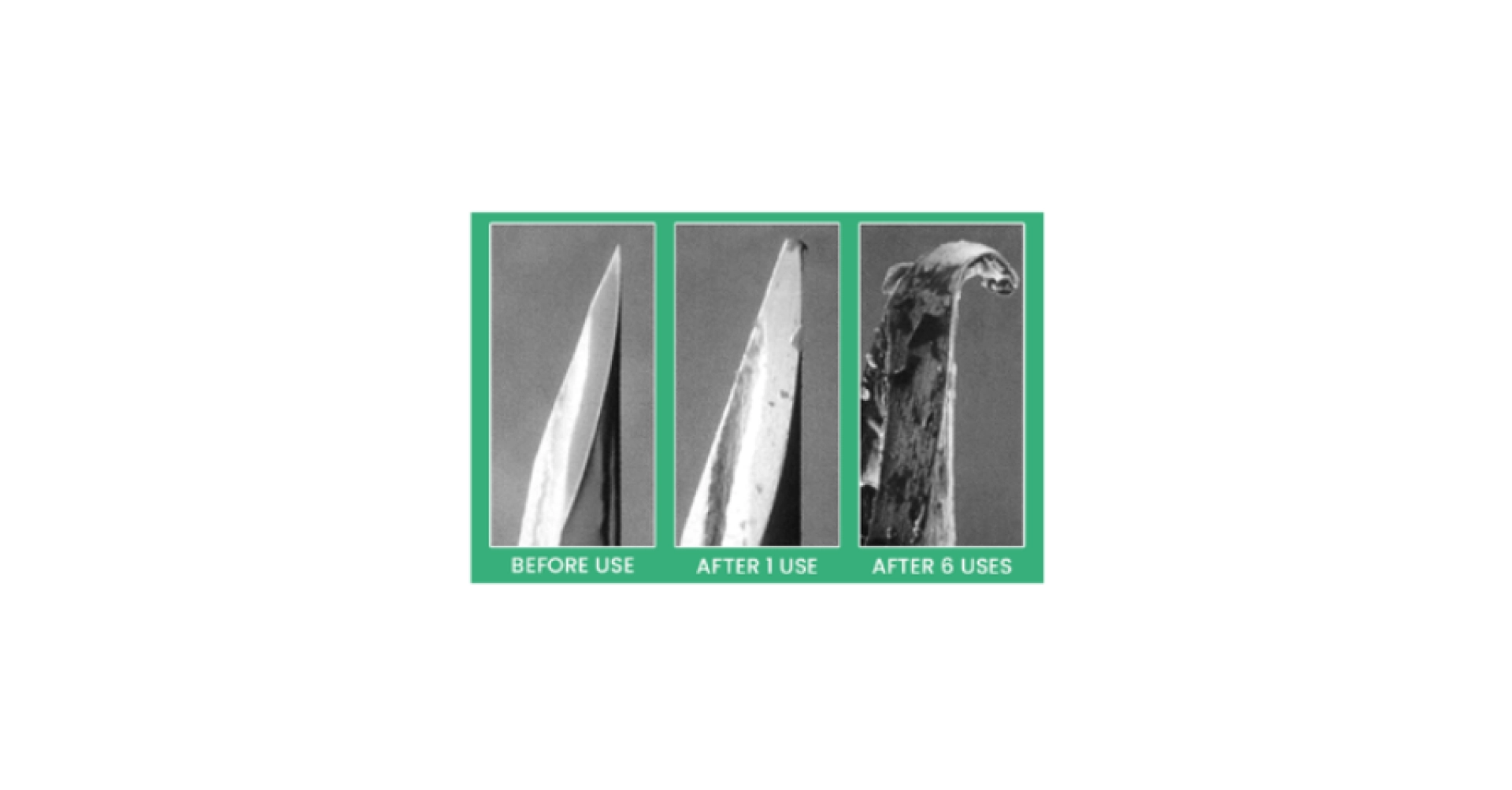

De nombreuses voies d’administration utilisent des aiguilles. Quand il n’y a pas de risque de transmission d’infection entre les animaux, les aiguilles ne sont pas systématiquement changées entre chaque animal. Pourtant, il est conseillé de les changer le plus régulièrement possible pour limiter leur détérioration et l’impact sur les animaux (voir Figure 2).

Figure 2 : Illustration de la dégradation d’une aiguille après plusieurs utilisations, issu de Injecting Step-by-Step – Resources for Safer Injection and Substance Use.

Le bien-être des techniciens :

Certaines méthodes d’administration peuvent être impressionnantes, c’est particulièrement le cas de l’injection rétro-orbitale, qui nécessite d’insérer une aiguille derrière l’œil dans le sinus rétro-orbital. Cette méthode est efficace, rapide, et peut être réalisée avec ou sans anesthésie, mais l’œil peut être abîmé en cas d’erreur. Cette méthode est de plus en plus décriée, de moins en moins utilisée, voire parfois interdite (Whittaker & Barker, 2020).

Les administrations répétées :

Pour certains protocoles de recherche, des administrations doivent être réalisées par la même voie tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Dans ce cas, le choix de la méthode d’administration est d’autant plus important. Le gavage et l’injection dans la veine caudale notamment, sont des méthodes qui engendrent des dommages aux animaux ; les conséquences scientifiques et éthiques peuvent être importantes. Des méthodes alternatives peuvent être sélectionnées : la méthode MDA pour remplacer le gavage ; le vascular acces port (un système fermé qui permet de connecter un cathéter implanté à une seringue pour un accès direct, ou à une attache pour un accès continu) pour remplacer les injections répétées dans la veine caudale.

Figure 3 : Vascular acces port, image issue de Guide to Vascular Access Buttons™.

La taille de l’aiguille :

Les aiguilles les plus fines doivent être sélectionnées pour éviter les fuites de liquide et limiter l’inconfort lié à l’injection. Cependant, un produit visqueux ou contenant des produits celulaires nécessite d’utiliser un diamètre d’aiguille plus important. Les tailles d’aiguilles recommandées sont disponibles dans la Table 3 de Morton et al., 2001. La longueur de l’aiguille doit être adaptée à la profondeur de l’injection (Hedrich, 2004; Morton et al., 2001).

Pour le gavage, des aiguilles flexibles ou des aiguilles à pointe sphérique (en métal ou en plastique) peuvent être utilisées et présentent chacune des avantages et des inconvénients. La longueur doit être adaptée à la taille de l’œsophage de l’animal pour limiter le risque de perforation de celui-ci (Turner et al., 2011).

Conclusion :

De nombreuses voies d’administration peuvent être utilisées chez la souris. La sélection de la voie la plus adaptée doit se baser sur les objectifs scientifiques, les conséquences éthiques, et prendre en compte le type de substance, la formulation, le volume, la viscosité, la nécessité de réaliser des administrations répétées ou non… Le choix de la voie d’administration peut avoir un impact important sur le déroulé d’une étude, au niveau scientifique, notamment avec des vitesses de distribution et un passage hépatique ou non, et au niveau éthique, avec des risques plus ou moins importants pour l’animal et une douleur et un stress variables.

De nouvelles méthodes sont développées et l’imagerie nous permet d’observer les inconvénients de certaines voies d’administration. Ainsi, la méthode MDA peut remplacer le gavage (stressant, potentiellement douloureux, et risqué) ; la voie intrapéritonéale est décriée pour son risque d’erreur non détectée (l’injection peut avoir lieu dans l‘intestin, l’estomac, la vessie, un muscle ou un autre organe sans que l’on s’en aperçoive) et car elle n’est pas utilisée pour les administrations en clinique vétérinaire et humaine (Al Shoyaib et al., 2020; Morton et al., 2001)

Al Shoyaib, A., Rahman Archie, S., & Karamyan, V. T. (2020). Intraperitoneal Route of Drug Administration: Should it Be Used in Experimental Animal Studies? Pharm Res, 37(12). https://doi.org/10.1007/s11095-019-2745-x/Published

Diehl, K.-H., Hull, R., Morton, D., Pfister, R., Rabemampianina, Y., Smith, D., Vidal, J.-M., & Van De Vorstenbosch, C. (2001). A Good Practice Guide to the Administration of Substances and Removal of Blood, Including Routes and Volumes. In JOURNAL OF APPLIED TOXICOLOGY J. Appl. Toxicol (Vol. 21).

Hedrich, Haeas. (2004). The laboratory mouse. Elsevier.

Huang-Brown, K., & Guhad, F. (2002). Chocolate, an effective means of oral drug delivery in rats. Lab Animal, 31(10), 34–36.

Lax, E. R., Militzer, K., & Trauschel, A. (1983). A simple method for oral administration of drugs in solid form to fully conscious rats. Laboratory Animals, 17, 50–54.

Martins, T., Matos, A. F., Soares, J., Leite, R., Pires, M. J., Ferreira, T., Medeiros-Fonseca, B., Rosa, E., Oliveira, P. A., & Antunes, L. M. (2022). Comparison of Gelatin Flavors for Oral Dosing of C57BL/6J and FVB/N Mice. Journal of the American Association for Laboratory Animal Science, 61(1), 89–95. https://doi.org/10.30802/AALAS-JAALAS-21-000045

Morton, D. B., Jennings, M., Buckwell, A., Ewbank, R., Godfrey, C., Holgate, B., Inglis, I., James, R., Page, C., Sharman, I., Verschoyle, R., Westall, L., & Wilson, A. B. (2001). Refining procedures for the administration of substances: Report of the BVAAWF/FRAME/RSPCA/UFAW Joint Working Group on refinement. Laboratory Animals, 35(1), 1–41. https://doi.org/10.1258/0023677011911345/ASSET/0C9A006E-9046-4042-ADCB-72C95E5650A1/ASSETS/0023677011911345.FP.PNG

Teixeira-Santos, L., Albino-Teixeira, A., & Pinho, D. (2021). An alternative method for oral drug administration by voluntary intake in male and female mice. Laboratory Animals, 55(1), 76–80. https://doi.org/10.1177/0023677220950782

Turner, P. V, Pekow, C., Vasbinder, M. A., & Brabb, T. (2011). Administration of Substances to Laboratory Animals: Equipment Considerations, Vehicle Selection, and Solute Preparation. Journal of the American Association for Laboratory Animal Science, 50(5), 614–627.

Whittaker, A. L., & Barker, T. H. (2020). The impact of common recovery blood sampling methods, in mice (Mus musculus), on well-being and sample quality: A systematic review. In Animals (Vol. 10, Issue 6, pp. 1–32). MDPI AG. https://doi.org/10.3390/ani10060989