- Blog

13/01/2026

Le bruit a toujours été considéré comme une nuisance pour les humains. Les effets sont nombreux et variés, allant de la perte d’audition à une altération du sommeil, de l’état psychologique, des performances et du comportement au sens large. Des mesures (en décibel (dB)) permettent de quantifier le niveau de nuisance dans notre environnement personnel (par exemple habiter à proximité d’une autoroute) ou professionnel (travailler dans une usine avec des machines bruyantes). Des seuils d’alerte et des dispositifs de mesure permettent d’évaluer l’intérêt de la mise en place de systèmes de protection (les murs anti-bruit à proximité des autoroutes ou les casques anti-bruit pour les travailleurs en usine) (Berglund et al., 1999).

Le décibel est une unité de mesure de l’intensité sonore liée à une échelle logarithmique. Chez l’humain le seuil minimum d’audibilité est de 0 décibel et le seuil maximal audible est aux alentours de 134-140dB (voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Les seuils imposés par la loi française sont de 102dB sur 15min (à ne pas dépasser dans les lieux clos recevant du public) (Legifrance, 2017) et de 87dB sur 8h (dans le milieu du travail) (Legifrance, 2006).

De la même façon que les humains, le bruit impacte les souris utilisées à des fins scientifiques. Cela est d’autant plus important à prendre en compte que le contexte de vie des souris ne leur permet pas de se soustraire à cette nuisance (la mise en place de mécanismes de résilience est donc compromise) et que ces animaux nocturnes subissent davantage de nuisance durant leur phase de sommeil. Depuis longtemps, la communauté scientifique a montré que le bruit peut affecter de nombreux paramètres comportementaux et physiologiques, ce qui peut impacter les résultats scientifiques. Soumettre des souris de manière prolongée à un bruit important, et dans leur spectre sonore, peut notamment avoir des effets tératogènes et altérer la reproduction (Peterson, 1980).

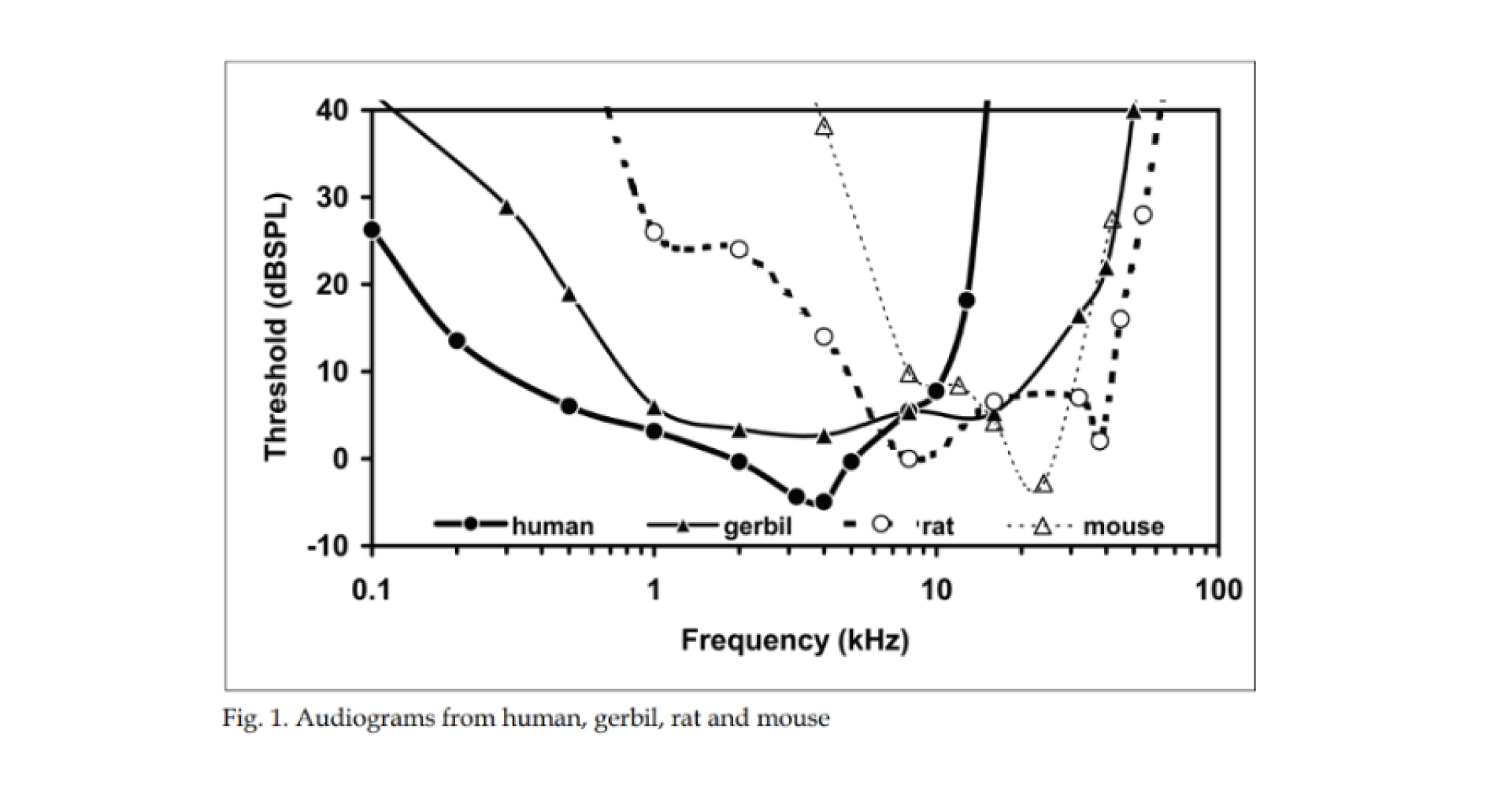

Les spectres sonores audibles des souris et des humains diffèrent. Les humains perçoivent les fréquences entre 20 et 20000Hz[1]. Les fréquences entre 400 et 4800Hz sont importantes pour la parole. Les rongeurs produisent et entendent, en plus des sons audibles pour les humains, des fréquences sonores supérieures au spectre sonore audible humain jusqu’à plus de 80KHz (Otto & Jürgen, 2012) (voir Figure 1 ci-dessous).

Figure 1 : Audiogrammes humain, gerbille, rat et souris. Seuils (dBSPL) en fonction du logarithme de la fréquence. SPL: Sound Pressure Level (Otto & Jürgen, 2012)

Les premières recherches sur le niveau sonore en salle d’hébergement pour rongeur se concentraient sur l’impact de ce niveau sonore sur l’audition des animaux. Ainsi, il a été montré qu’une exposition chronique à un bruit supérieur à 85dB peut causer des dommages permanents de la cochlée. Cependant, le guide pour le soin et l’utilisation d’animaux de laboratoire (Committee for the Update of the Guide for the Care and Use of Laboratory Animals et al., 2011) indique qu’une exposition à un bruit inférieur à ce niveau peut également causer des effets sur le système auditif et d’autres paramètres.

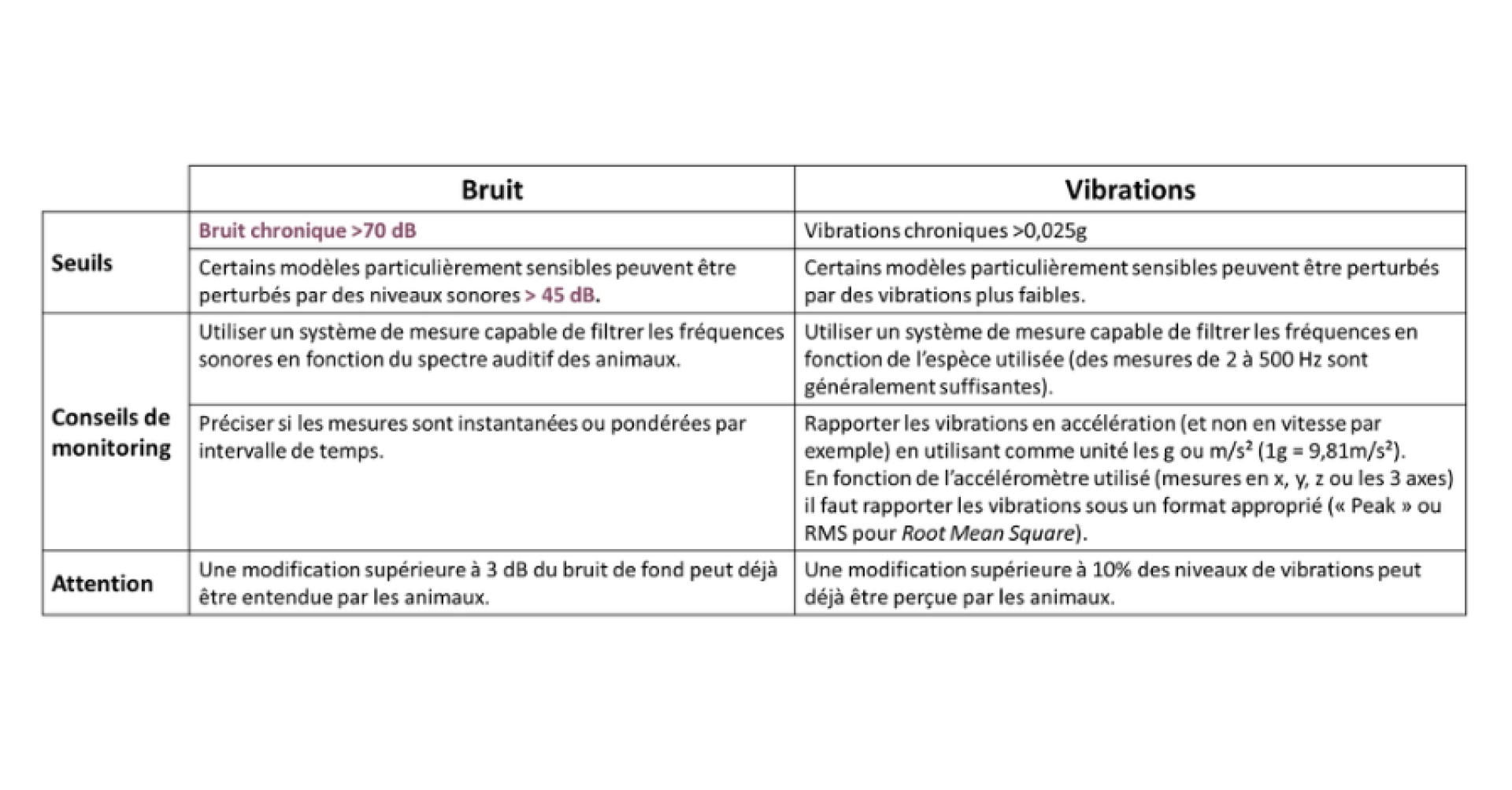

Dans les recommandations de Turner sur le bruit et les vibrations en hébergement de recherche, publiées en 2020, le seuil au-delà duquel un bruit chronique peut impacter négativement les animaux est de 70dB. Les modèles particulièrement sensibles (cette catégorie pouvant convenir à certains modèles de TransCure bio Services (TCS)) peuvent être perturbés par des niveaux sonores supérieurs à 45dB (voir Figure 2). Une exposition chronique à ces niveaux sonores plus faibles (env. 45 – 55dB) n’altère pas le système auditif mais peut impacter d’autres fonctions, notamment le sommeil et le système cardio-vasculaire (Turner, 2020).

Figure 2 : Tableau modifié sur la base de la figure 3 de Turner, 2020 reprenant les seuils de bruit et de vibration à surveiller ainsi que des conseils pour monitorer ces données et des points d’alerte.

Le bruit dans une salle d’hébergement est suffisant pour être considéré comme un stimulus stressant.

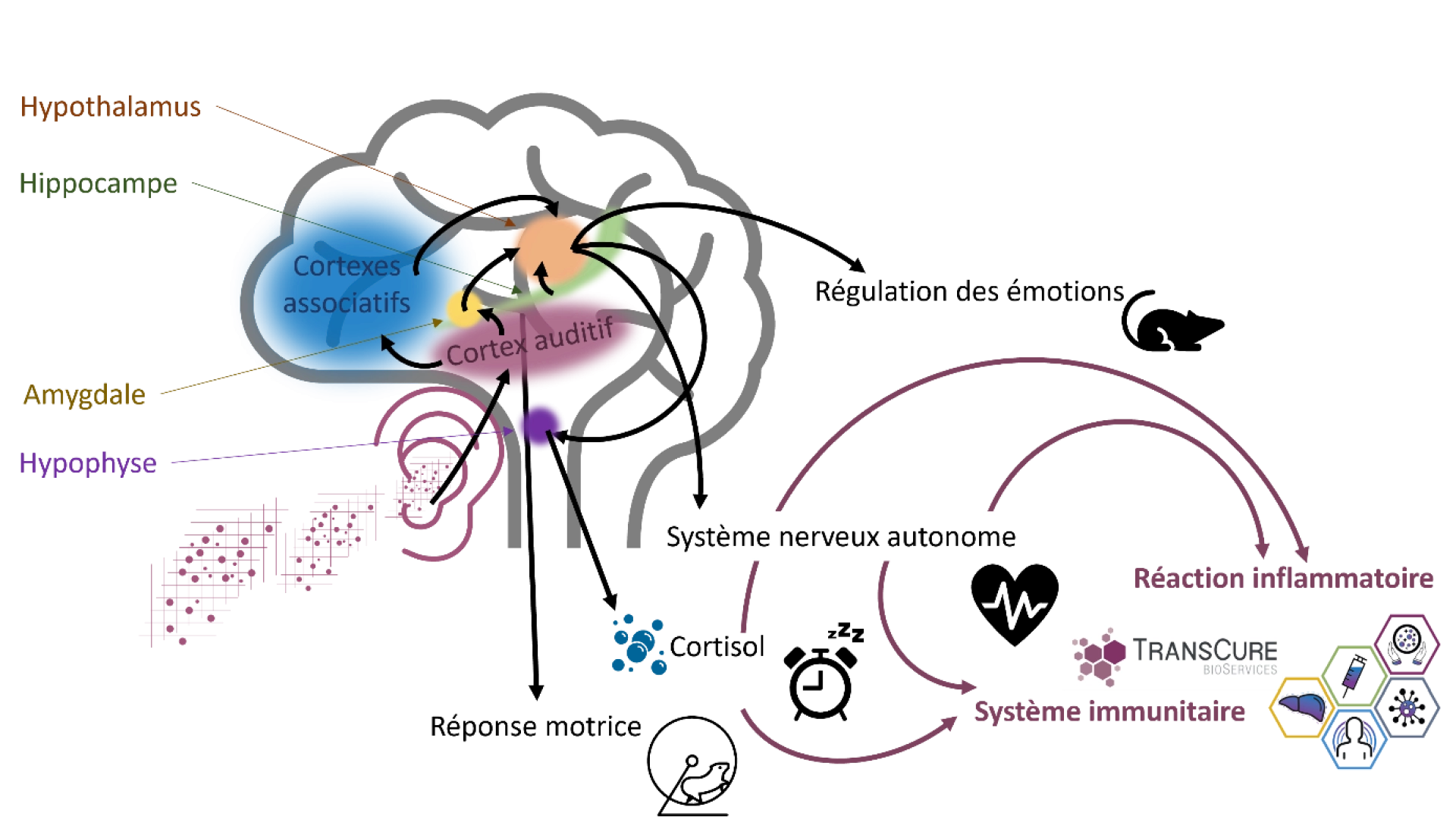

Le bruit active le système sympathique et induit une réponse de stress avec des caractéristiques similaires à celle induite par d’autre stimuli sensoriels. Plus précisément, ces effets incluent des modifications des fonctions endocrine et cardiovasculaire, des altérations du cycle veille/sommeil, une augmentation de la susceptibilité aux crises d’épilepsie et des modifications comportementales (Turner et al., 2005) (voir Figure 3). De nombreux facteurs modulent ces effets, comme les souches de souris, le niveau sonore, la durée et la prédictibilité du bruit, l’histoire individuelle des animaux et le contexte d’exposition au bruit (Turner, 2020).

Figure 3 : Adaptée de Spreng, 2000. Schéma du lien entre stimulation auditive et système nerveux autonome, en particulier le système endocrinien (sensation – émotion). L’amygdale, qui fait partie du système auditif et est impliquée dans le système sous cortical de mémoire de peur, joue le rôle le plus important en répondant spécifiquement aux signaux de bruit indésirables plus durables et en provoquant une libération (chronique) accrue d’hormones de stress (par exemple le cortisol). L’impact du bruit sur les réponses motrices, la libération d’hormones de stress, le système nerveux autonome et la régulation des émotions entraine des effets notamment sur le comportement des animaux, le cycle veille-sommeil et leur rythme cardiaque. Les implications directes au sein de TCS concernent les études sur le système immunitaire (plateformes oncologie et infection) et le système digestif (plateforme inflammation) via des mécanismes immunosuppresseurs et pro-inflammatoires.

Le bruit impacte notamment la résistance aux tumeurs et la réponse immunitaire (effet cyto-destructeur, favorise les infections virales oncogènes et impacte les mécanismes de défense de l’hôte) (Peterson, 1980). C’est notamment par l’activation de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HPA) que le bruit a un impact par l’augmentation des hormones de stress, ce qui induit une immunosuppression (eosinopenia) et des problèmes digestifs (notamment ulcères liés au stress). Dans le contexte des recherches menées à TCS, ces effets peuvent diminuer la translationalité des résultats scientifiques.

Voilà deux exemples concrets qui mettent en évidence le potentiel impact du bruit dans les salles d’hébergement sur les modèles étudiés à TCS comme les souris au système immunitaire humanisé (Zheng et al., 2007) et le modèle IBD (Miranda & Roux, 2017) :

Actuellement, le seuil de 70dB est dépassé quotidiennement. Le bruit de fond dans la salle d’hébergement la plus bruyante (zone client, accolée à la salle de change) est proche de cette valeur et des pics apparaissent jusqu’à 100dB.

Les sources de bruit dans une salle d’hébergement peuvent être décrites en 3 catégories :

L’atténuation du bruit provenant des appareils peut se faire en sélectionnant les dispositifs les moins bruyants, en adaptant les types d’alarme, ou encore en séparant les salles d’hébergement des salles de procédures (voir Figure 4).

Figure 4 : Avant les travaux de l’animalerie, des hottes de change étaient présentes dans les salles d’hébergement et leur utilisation engendrait une augmentation significative (Anova, p<0.001) du niveau sonore (Peak SPL level).

Les bruits provenant des animaux eux-mêmes sont difficilement contrôlables bien que certains leviers d’action existent. Les bruits issus des vocalisations audibles par les humains proviennent d’interactions sociales négatives qui peuvent être diminuées en enrichissant le milieu. Certaines stéréotypies peuvent produire des sons répétitifs, ces comportements anormaux doivent être évités.

Les bruits les plus forts proviennent du travail de maintenance. Par exemple, le fait de clipser une cage dans le portoir peut générer un bruit à basse fréquence de 100dB avec environ 80dB pour les fréquences supérieures à 40KHz.

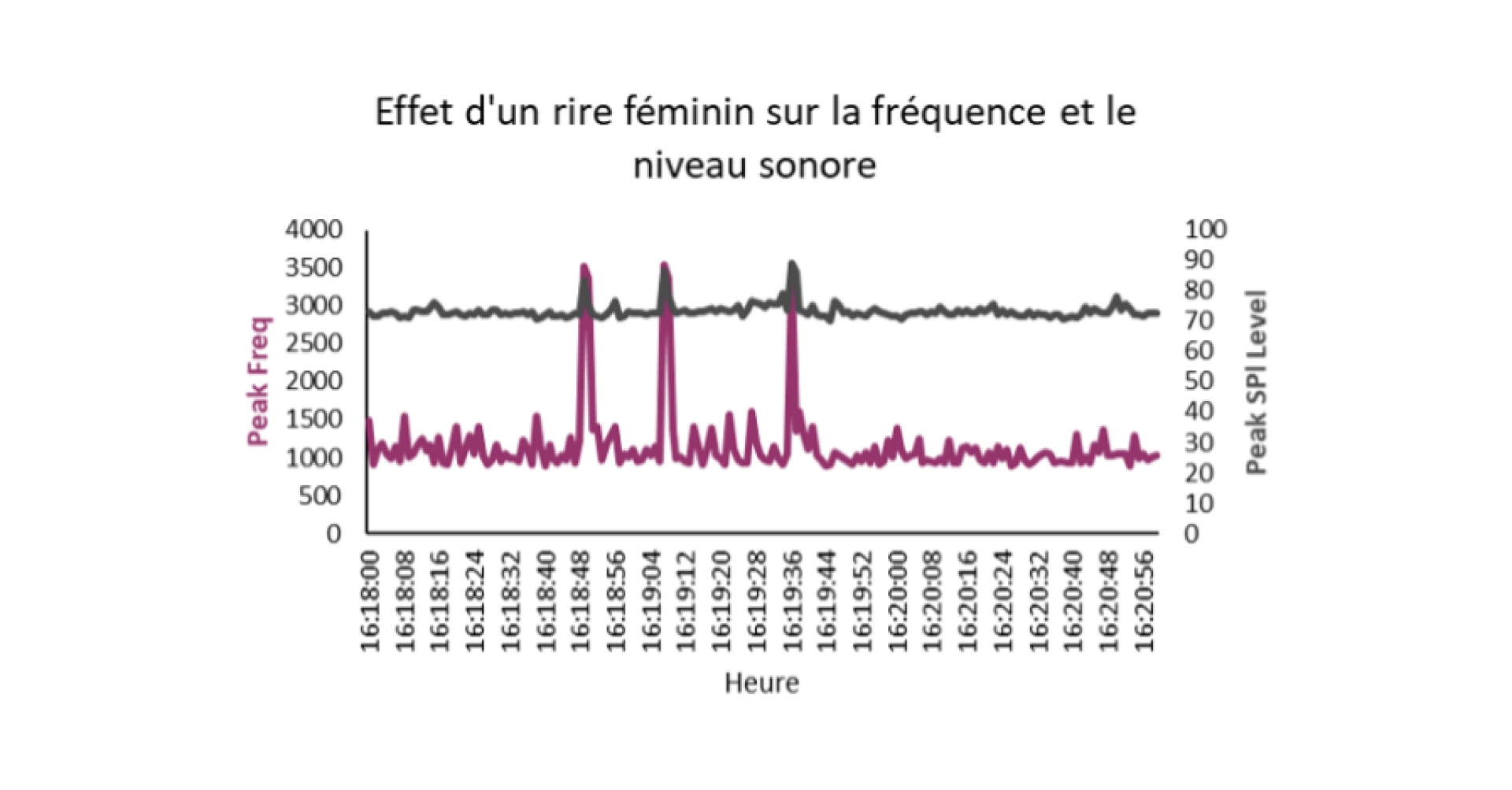

Les conversations sont également particulièrement génératrices de bruits, les hautes fréquences sont particulièrement gênantes pour les souris. Par exemple les rires, notamment féminins, génèrent des sons aigus à forte intensité (voir Figure 5).

Figure 5 : Illustration de l’effet d’un rire féminin sur la fréquence (Peak freq) et l’intensité sonore (Peak SPL Level).

La radio dans les salles d’hébergement a été mise en place début 2022 suite à la visite d’une vétérinaire et consultante en bien-être animal, Mme Dominique Autier. En effet, puisque certains bruits inhérents aux équipements de l’animalerie ne peuvent être évités, utiliser un bruit de fond peut aider à masquer les bruits stressants. Il faut également limiter les bruits soudains et irréguliers qui peuvent particulièrement perturber les animaux (NC3Rs, 2021). Dans une démarche d’amélioration continue, nous recherchons actuellement le meilleur compromis pour répondre aux besoins des souris et pour améliorer le confort des salariés.

Pour conclure, le bruit dans les salles d’hébergement impacte à la fois le bien-être et la santé des souris et la qualité des recherches scientifiques. Il faut donc faire de notre mieux pour limiter au maximum les bruits délétères pour les animaux, à la fois dans un souci de raffinement et de démarche qualité. Outre la réflexion collective sur l’amélioration de nos équipements et de nos modes de fonctionnement / procédures, il faut que chacun s’astreigne à faire des efforts à son échelle. Personne n’est parfait et il peut toujours y avoir des moments d’inattention, mais il faut être le plus attentif et rigoureux possible lorsque l’on entre dans les salles d’hébergement et viser l’amélioration continue.